令和6年度 家庭教育支援者リーダー等養成講座(支援者養成講座)第1回報告

親子への支援を考える3ステップ講座 ~多様な親子 多様な家族に 寄り添う支援をめざして~

支援者養成講座は、家庭教育・子育て支援に関わる活動が3年以内の方、また、これから活動したいと考えている方を対象とした連続3回講座です。今年度は多様化する社会で求められる視点は何だろう?と、親や子や多様な家族に寄り添う支援について考えました。

家庭教育支援者リーダー等養成講座(支援者養成講座)チラシはこちら (1498KB; PDFファイル)

第1回 支援者って? ~柔軟な私でいるために~

令和6年11月21日(木)13時30分~16時30分

「はじめまして」となる第1回目の講座。県内各地から、保育園や幼稚園、子育て支援センター、親子の居場所など、様々な職場や形で活動を行われている方、また、これから活動を行いたい方が集まりました。

講師:田口香津子(アバンセ館長)

会場は幼児室です。「研修室ではなく、幼児室?何が始まるのかな?」と思われた方もいるかもしれません。田口館長は「今日は皆さんの声を聞きながら、一緒に講座をつくっていきたいと思っています。それで、この場、幼児室を使って、居心地の良さって何だろう?と考えながら、皆さんと安心して話したり聞いたりできる関係をつくれたらいいなと思っています」と語りかけ、参加される皆さんと確認をとりながら講座をスタートしました。

1. わたしの居心地の良さって?

まずは2人組になって自己紹介。その後、「自分にとって居心地のいい場所」を探しました。ここがいいな、落ち着くな、という場所を求めて会場内を移動する皆さん。併せて「これがあればもっと安心する、居心地が良くなる」という気づきも付箋にメモしていきました。

1人で“私の居心地の良さ”を考えた後は、2人組になってシェア。そして全体で共有です。

「部屋の中央が広々としてていい」「本が好きだから本棚の近くが幸せ」「風が通るから扉の近くが気持ちいい」「皆の動きを見渡せる場所が安心」「隅っこが安心。後ろに壁があるから」などなど、ひとりひとり「居心地の良さ」も、そこを選んだ理由も本当にさまざま。さらに「モビールがあったらいいな」「グリーンや音楽があったら安心するかも」「私は物がなくてスッキリしているのが好き。だからこのままでいい」など、いろいろな気づきが挙げられました。

人によって感じ方はそれぞれですね。発表を聞きながら「お~」と声が漏れたり、思わずニッコリ笑顔になったり、参加された皆さんから、違いを受け入れ楽しまれている様子が伝わってきました。

と、ここで11月下旬とは思えないほどの陽気に。幼児室にも日が差してきました。

「人によって感じ方はさまざまあって、私の感覚だけでものごとは決められない」と学んだところで、この後のワークをポカポカの幼児室で続けたいか、机や椅子のある研修室がよいか、早速皆で検討することにしました。「皆さんどうしたいですか?」と問いかける館長。そして「研修室へ移動する」に決定!

2. 支援者って?

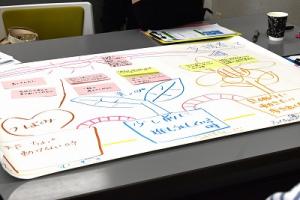

研修室に移って、後半はグループワークからスタートです。テーマは「支援者って?」。様々な立場から出される多様な意見に「そんなこともあるんですね」と相手の話に耳を傾けたり、「それ、わかります!」と頷き合ったりする皆さん。共感の声や、刺激を受けたとの声、支援への思いに励まされたなどの感想が寄せられました。

3. 講師からのメッセージ

最後は田口館長からのメッセージと講座のまとめです。今回「支援者って?~柔軟な私でいるために~」と講座タイトルを付けた想いについて「これからの社会は変化のスピードが早く、予測不可能。だからこそ、皆のいろいろな知識を組み合わせ、多様なものを受け入れたり認めたりする力と、それに柔軟に向き合う力が大事になってきます」と話された田口館長。ここまでのワークでも、皆さんから「共感、傾聴、信頼関係、寄り添い、一緒に考える」などのキーワードが出てきていました。ひとりひとり違っていいということ、そして相手の思いを聞いて、みんなで決めていく大切さなどを感じていただけたのではないでしょうか。

最後に、館長から支援に携わる皆さんへ「“わたし”も“あいて”もかけがえのない1人です。多様性の時代で、いろんな違いを認め合って、相手を受け止めるのも大事。それと当時に自分のことも、不完全さを含めて受け止め、好きでいることを忘れずにいてください」とエールを贈りました。

参加者の声

アンケートより(一部抜粋)

-

新しい職場のチャレンジでなかなか自分の思うような結果が出ず、できない自分が嫌でたまらなかったのですが、最後の田口先生の言葉で救われました。自分はひとりじゃないとわかり、これからの意欲と力がわきました。

-

1つのワークでもいろんな人の考え方、感じ方、気づき、想い、刺激になりました。

-

いろんな支援のあり方があるのだなあと思いました。そこで適した形を見つけ続けての学びだと思いました。

-

バタバタとした11月でしたが、疲れがふっとぶ感じでした。自分の心地のよい場所・・・わが家では?職場では?いろいろと考えてみました。新しい出会いは、年齢、職業も違い、いろんな話がきけてよかったです。

- みんなでワークは学生以来でした。グループの方々の考えはもちろん、他グループの方々の考えもすごく勉強になった。田口先生の話は自分の子育ても肯定してもらったような気がして・・・誰も肯定してくれないのでうれしいですね♡今後に活かしていきたいです!!

-

いろいろな考えがあるので、共感して受け入れる方法が勉強になりました。どんな方でも誰でも良いところがあるので、気づいて伝えてあげることが大切と感じました。

- 支援者の方々がいろんなことを考えながら日々の相談にのっておられることがわかった。田口先生の話の「状態像変化しうる存在としてみる」というところの話は日ごろの人間関係の中でもあることで、そのことを気に留めて接していきたいと思った。