令和6年度課題解決支援講座(佐賀市立蓮池公民館)を開催しました

【課題解決支援講座について】

佐賀県立生涯学習センターでは、市町、公民館等との共同企画で、地域課題の解決に向けて取り組む講座を開催しています。《令和6年度は佐賀市(鍋島・蓮池)の2地域と共催》

佐賀市×蓮池公民館との共催で

「蓮池(ふるさと) の記憶をみんなで残そうプロジェクト」を開催しました。

講座チラシはコチラ (1163KB; PDFファイル)

講座名「蓮池(ふるさと)の記憶をみんなで残そうプロジェクト」

蓮池町は地区のシンボルにもなっている旧蓮池藩館跡(蓮池公園周辺)の残る歴史豊かな地域です。

また、藩政時代から受け継がれてきた「鼓の胴の松飾り」を町内で継承していくため「親子しめ縄教室」を開催するなど、歴史や文化を大切に守り継ぐ活動にも取り組んでいます。

その中で、公民館に保存されている地域の貴重な資料や昔の写真を活用し、未来の蓮池に何かプレゼントできないだろうかということで、今回の講座を開催することになりました。そして、そのきっかけづくりとして、写真と絵手紙を活用した4回連続講座を企画しました。

講師は、地域づくりアドバイザーの多良淳二さんです。

多良さんは元銀行員で、働きながら特技のデザインの腕を活かし様々な地域活動やボランティア活動に取り組まれ、退職後も活動は継続中です。現在は、これまでの経験を基に各地で地域づくりや地域課題の解決に向けた講座や指導にも取り組まれています。

第1回 「蓮池お宝写真を見てみよう」

【日時】令和6年11月26日(火)9時30分~11時30分

【講師】多良 淳二さん(地域づくりアドバイザー)

講義「私の生き方・考え方について」

始めに講師の多良さんより、今回の講座の目的とご自身の生き方・考え方などについてお話いただきました。

生涯学習の目的から、現在の社会や地域の状況、地域の抱える問題、アクティブシニア(65~75歳、自己管理ができて、頭もしっかりしていて動ける年代)の活用、幸せのキーワードなど、幅広い話は常日頃からいろいろなことにアンテナを張り巡らせ、自分事として考えることの重要性を再認識させられるものでした。

その中で「特に意識して生きて欲しい」と多良さんが言われたのが次の言葉です。

・感恩報謝(かんおんほうしゃ)…感謝して報恩に報いる(仏教用語)

(陰の力、誰かのおかげで自分は今日ここに居るということに日々感謝する)

・おかげさん人生(詩人・相田みつをさんの言葉)…おかえし人生

(誰かのためにという思いがあると、幸せに生きていけるのではないか)

写真ワーク&消しゴムはんこづくり

講義のあとはグループに分かれて、写真ワーク&消しゴムはんこづくりです♪

まずは、名所・祭事・風物などテーマごとに分かれた模造紙に貼り付けられた写真を見ながら、皆さんの記憶を呼び起こし思い出を集める写真ワークです。

各グループ、昔の記憶を寄せ集め、蓮池分校や百手祭り、蓮池公民館での文化祭の話など、思い出話で盛り上がりました。記憶の情報は付箋に書き出し写真に貼り、思い出を共有しました。

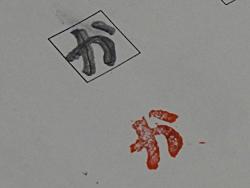

次に、絵手紙で使用する消しゴムはんこづくりを行いました。

つまようじやカッターナイフを使って消しゴムを削り、はんこを作っていきます。

皆さん真剣な眼差しで取り組まれ、味のある素敵なはんこが出来上がっていましたよ♪

参加者の感想

- 昔の公民館の写真で一気にお近づきになれた。

- 昔の知らないことが分かって、親しみが湧き良かった。

- いろいろ気づきをいただき良かった。昔の思い出を振り返ることが楽しかった。

- 写真も大勢で見ると、見えていなかったことが見えてきた。記録大事ですね。

- はんこづくりがとても楽しく、自分だけのオリジナルができてとても嬉しい。

第2回 「記憶の中の『私の蓮池』を語り合おう」

【日時】令和6年12月17日(火)9時30分~11時30分

【講師】多良 淳二さん(地域づくりアドバイザー)

今回はグループワークと筆ペンの練習を行っていきます。

グループワーク「あなたの中の蓮池の一番の思い出とは?」

グループワークでは、自己紹介も兼ねつつ、メンバー同士で蓮池の思い出について語っていただきました。

ワークを終え、各グループの代表者が蓮池の思い出を紹介しました。

「蓮池は神社がいくつもあって、百手祭りなど地区ごとの厄除け神事があっておもしろい」「佐賀江川や堀などの風情のあった場所が整備され、風情がなくなってしまった」「佐賀江川の周りには、よしがいっぱい生えていた。よしづを作るため乾燥させているよしの上で遊んで親に怒られた」「蓮池公園の大楠には雷でできた大きな穴があり、中で友達と一緒によく遊んだ」など、皆さんの蓮池の一番の思い出が発表されました。

聴いている皆さんも懐かしさに目を細められていました。

絵手紙とは?&筆ペンの使い方練習

グループワーク後は、絵手紙の練習です。

最初に多良さんより筆ペンの使い方についての説明がありました。

「絵手紙とは、簡単に言うと葉書(半紙や巻紙などでもOK)に文字と絵をかいて気持ちを表現すること。下手で良い、下手が良い。集中して、味のある線を、1ミリ1秒位のペースでかく。習字のようなかき方はしない。文字の最後は、はね・はらいはせず、必ず止めてかきます」

さあ、多良さんのお話のあとは実践です!!

さらさらとかかれているイメージの絵手紙ですが、実はとても丁寧に時間を掛けてかかれていることが分かりました。しかし、実際に筆を垂直にしてゆっくりと線をかいていくというのはなかなか大変です。

それでも参加者の皆さんは、一生懸命に黙々と線をかく練習に取り組まれました。

参加者の感想

- 知らなかったこと忘れていたことを話し合うことができた。

- 前回以上にグループの方とお話ができてとても楽しかった。

- 地域で残したいことの多くがこのままでは消えてしまうと痛感した。

- 腕がこわってきた。楽しかった。きっと良い絵手紙がかけると思う。

- 絵手紙、消しゴムはんこなど以前から興味はあるものの始められずにいたことをやれて良かった。

第3回 「『私の蓮池』を絵手紙にかいてみよう」

【日時】令和7年1月14日(火)9時30分~11時30分

【講師】多良 淳二さん(地域づくりアドバイザー)

おしゃべりタイム☕

3回目は年明け初めての講座ということで、お正月どうされていましたか?というグループメンバー同士でのおしゃべりからスタートしました。

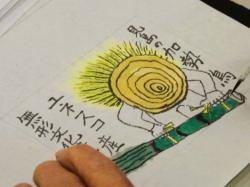

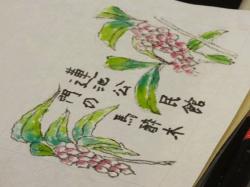

今回は絵手紙をかく本番です。

いよいよ絵手紙の実践!!

お正月の出来事で話が弾む中、多良さんから一言。

「皆さん、年末に出しとった宿題はしてきましたか~?絵手紙の下描きできてますか?何をかこうと思っているかちょっと教えてください」

恵比寿さん、大楠の穴、加勢鳥、稲こづみ、桜並木、八幡さん、江崎グリコのマーク、蓮池藩の家紋等たくさんのモチーフが出てきました。

筆ペンの使い方の復習をした後は、いざ本番。葉書や半紙に絵手紙をかいていきます。

絵手紙をかくのは初めての方がほとんどで、どんな作品が生まれるのかワクワクドキドキでしたが、蓋を開けてみれば、蓮池の懐かしい風景や伝承芸能などが見事に描かれた、味のある絵手紙がたくさん完成しました。

蓮池の皆さんは絵が上手な方が多いという、新たな蓮池のお宝発見の回ともなりました。

参加者の感想

-

下手でも出来上がると楽しかった。皆さんの絵を見るのも楽しく、時々はかきたいと思った。

-

普段絵をかくこともなく難しかったけれど、先生のご指導のおかげで、楽しく童心にかえってかけたので良かった。

-

絵手紙を時にはかいて、友達や妹たちに送ってみたい。

-

蓮池の歴史を絵手紙で残していきたい。

-

久しぶりにワクワクした。

第4回 「蓮池の記憶を未来へつなごう」

【日時】令和7年2月4日(火)9時30分~11時30分 (ランチ交流会 11時30分~ 1時間程度)

【講師】多良 淳二さん(地域づくりアドバイザー)

最終回の4回目は、前半は出来上がった絵手紙の鑑賞会、後半はアイデ

ア出しのグループワークを行いました。講座の後には、お楽しみのランチ交流会(『カフェわろてんしゃい』協力企画)も待っています♬

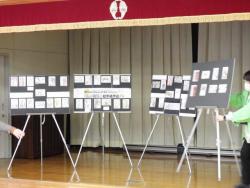

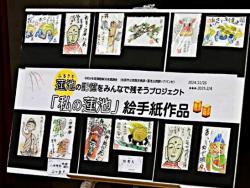

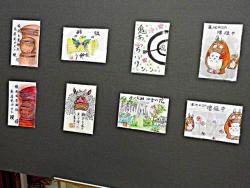

絵手紙鑑賞会

講座の始めに、趣味など今、はまっていることについて、グループ内でおしゃべりをしていただきました。

これまでの講座のふりかえりと本日の流れを確認した後、完成した絵手紙の鑑賞会を行いました。

舞台の幕を開くと、絵手紙作品がズラリ。

3回目の講座終了後も公民館やご自宅で追加作品の制作に熱心に取り組んでいただき、多数の絵手紙の作品ができあがりました。

力作ぞろいに、あちらこちらで感嘆の声があがり、にぎやかな鑑賞会となりました。

アイデア出しのグループワーク「蓮池の記憶を未来につなぐためにできること」

鑑賞会の後は、最後のグループワークを行いました。

「蓮池の記憶を未来へつなぐためにできること」というテーマのもと

(1)絵手紙、写真利用の活用について (2)地域のつながりを育む取組みについて (3)その他

3つの項目の中でどんなことができるのか、皆さんのアイデアを付箋に書いて出し合い、模造紙いっぱいに意見が集まりました。

各グループの代表者による発表からも、蓮池のこれからを想う熱い気持ちがひしひしと伝わってきました。

発表の後は、推し活動(取組み)投票タイムです!!

1人に3枚配布されたハートの推しシールを、自分の特に推したい活動に貼っていきます。

「絵手紙を文化祭に展示」「小松浮立・加勢鳥を活用する」「売茶翁研究会」「芙蓉校の生徒とコラボ」「蓮池の堀の地名調査・MAP作り」など、提案された活動に推しシールが次々と貼られていきました。

蓮池の皆さんのこんな活動をこれからやっていきたい!!という気持ちを、見える化したまとめの回となりました。

講座の最後に、講師の多良さんから「この4回の講座はこれからがスタートです。この講座が新たな活動のきっかけづくりになったら、非常に有難いです。話を聞いて終わりではなく、こうやって一緒に、ワイワイ和やかに意見を出し合ったり発表したりすると、みんなの意見も出やすいし共有しやすいと思います。次は新たな活動への仲間づくりです。是非活動を続けてください」と温かなエールが送られました。

ランチ交流会

講座の終了後は「カフェわろてんしゃい」の皆さんが心を込めて作ってくださった、カレーを食べながらのランチ交流会です!!

美味しいカレーに自然と笑みがこぼれ、話も進んでいました。

参加者の声

-

親しみの持てる講座で楽しく参加できた。

- 参加者が活動する場面が多く楽しかった。

- 昔の話を聞けたこと、いろいろ思い出したことが良かった。

-

4回目の講座でたくさんの意見が聞けた。

-

このような会をまた開いて欲しい。

-

今度の会につなげる工夫があれば!今回をどう活かすか。

講座を終えて

講座を終えて、スタッフと講師の多良さんとで講座のふりかえりを行いました。

それぞれが感じた今回の講座によって生まれた成果と課題について意見を交わしました。

-

絵手紙中心ではあったが、蓮池の歴史にもきちんと触れられていて、住民同士、住民と公民館とのつながりも感じられる講座だった。

- 「コロナ禍があり、気軽に公民館へ行くきっかけとなる公民館講座がなくなってきている」と住民から言われていたが「今回の講座は良かった」と言ってもらえた。

- 笑顔で額を合わせて、一生懸命話し合う住民の姿が見られた。

-

「カフェわろてんしゃい」で、今度は「この講座の同窓会をしたい」との声が上がった。

-

公民館講座は単発講座が多いが、連続講座ならではの住民の変わりようを実感できた。

-

「活動を継続したい」との声が多く、やめるわけにはいかない。絵手紙が住民の心に火を灯すきっかけとなった。

- 写真整理に向けて多様なアプローチが発見できた。

上記の成果が挙げられた一方で、下記のような課題が挙げられました。

-

今回の講座の流れを今後にどういかしていくのか。

- 若い世代、幅広い世代をどのようにして巻き込んでいくか。

- やらされていると感じさせない、遊び感覚が入っていることが大事。住民がやりたいことをしてもらう。

- 講座で灯された住民のやる気の火種を消さないための活動をどうするか。

- 住民主体の活動を育むためには、公民館の継続した伴走が必要。

- 住民の出番づくり、公民館の応援団づくり。

「蓮池公民館に保存されている資料や写真を活用した、住民による未来の蓮池へのプレゼントづくり」という最終目標を達成するまでには、いくつかの段階を踏んでいく必要があることが改めて分かりました。道のりは長いかもしれませんが、今回の講座にきらきらと目を輝かせ取り組まれていた姿を思い浮かべると、蓮池の皆さんが知恵を出し合い時間を掛けて耕した土壌には、どんな種が蒔かれ育まれていくのだろうかと楽しみでなりません。

講座は終わりましたが、ここからが蓮池の新たな活動の始まりです。これからの活動に注目し応援しています。

蓮池(ふるさと)の記憶をみんなで残そうプロジェクトに、ご協力・ご参加いただきました皆さん、ありがとうございました。

講座の様子(パネル展示)

課題解決支援講座(蓮池公民館)講座の様子 (2352KB; PDFファイル)